ある日、池の近くでカマキリを見つけたら、いきなり水の中に飛び込んだ――そんな不思議な光景を見たことはありませんか?

実はそれ、カマキリの意思ではなく、体の中にひそんでいた「ハリガネムシ」という寄生虫のしわざかもしれません。

「えっ!?虫が虫を操るの?」「どうやってそんなことができるの?」

そんなふうに思った人も多いはず。びっくりですよね。

ハリガネムシは、自分が生き残るためにカマキリを使い、水の中へと誘導するのです。

しかも、脳をあやつる“化学物質”まで使っていると考えられています。

この記事では、そんなハリガネムシのふしぎな生き方と、カマキリをどうやって動かしているのかを、わかりやすく解説します。

「ちょっと気持ち悪いけど、おもしろい!」そんな寄生虫の世界を、のぞいてみませんか?

ハリガネムシってどんな生き物?

まるで針金!不思議な見た目

ハリガネムシって名前を聞くだけで、なんだか細そうな感じ!

そのイメージ、まさに正解です。ハリガネムシは、体の長さが10~30センチ程度もあるのに、太さは約0.5~1ミリほどと、とても細長い体をしています。

色は黒っぽかったり茶色だったり。

細くて長い体が水の中でくねくね動く姿は、ちょっとゾワっとするかもしれませんね。

どんなグループに属しているの?

ハリガネムシは「類線形動物(るいせんけいどうぶつ)」というグループに属します。

見た目はミミズや線虫にも似ていますが、分類上はまったく別の仲間で、それぞれ独立した動物門に属しています。

つまり、「似ているけど別物」。

線虫に似た細長い体を持つ、独自のグループだと考えると分かりやすいかもしれません。

ハリガネムシの基本情報まとめ

- 分類:類線形動物門(線虫やミミズとは異なる)

- 体長:10〜30cm程度(種類により異なる)

- 太さ:約0.5〜1mmほど

- 生息場所:成虫は水中、幼虫は他の虫の体の中

- 特徴:寄生生物で、水の中で繁殖する

寄生生物ってなに?

寄生生物とは、「他の生き物の体の中で生活しながら栄養をもらって生きる」タイプの生き物です。

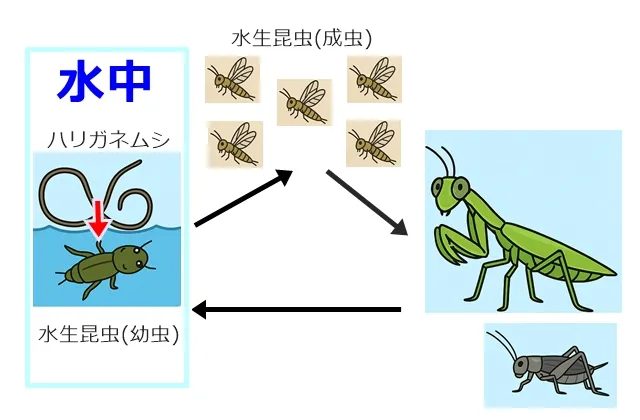

ハリガネムシは水中で生まれたあと、水生昆虫(カゲロウやカワゲラなど)の体内に寄生し、さらにそれを食べた陸生昆虫(カマキリやコオロギ、バッタなど)に寄生先を乗り換えて生きています。

水がないと生きられない!?

ハリガネムシの成虫は、水の中でしか生きられません。

だから、体の中で成長したあとには「なんとしても水に戻らないといけない!」という運命を背負っているのです。

そのときに使われるのが、寄生している宿主――たとえばカマキリ。

この「カマキリを水に飛び込ませる」という驚きの作戦が、今回のテーマでもある「操る」行動につながっていきます。

ハリガネムシの一生をたどってみよう

水の中でスタート!

ハリガネムシは、水の中で生まれます。でも、生まれたばかりの幼虫は、自分の力だけでは生きていけません。

そこでまず、川や池にいる水生昆虫の幼虫(カゲロウやカワゲラなど)の体に入りこみます。これが「第一の寄生先」です。

えっ、水の中にいる小さな虫に入っちゃうの!?

びっくりですよね。でもここからがもっと不思議です。

空へ運ばれ、さらに別の虫の体へ

ハリガネムシが寄生した水生昆虫は、大人になると羽を持って空を飛ぶようになります。するとハリガネムシも、一緒に空へと運ばれるのです。

やがて、その虫がカマキリやコオロギ、バッタなどに食べられると、今度はその捕食者の体の中へ。

これが「第二の寄生先」です。

2段階の寄生がすごい!

こうしてハリガネムシは、

- 水の中にいるとき:小さな水生昆虫に寄生

- 陸に出たあと:カマキリなどに食べられて次の宿主へ

という、なんと2回も宿主を乗りかえるという複雑な生活をしています。

そして、水に戻るための「作戦」へ

カマキリの体内で数か月かけて成長したハリガネムシは、いよいよ本来のすみかである水に戻らなくてはなりません。

そのためにカマキリを水に向かわせるのです。

このあと詳しく紹介する「操る力」こそが、ハリガネムシ最大のひみつです。

どうしてカマキリに寄生するの?

えっ、わざと食べられるために生きてるの?

ハリガネムシが最後にたどりつく相手――それはカマキリやコオロギ、バッタなどの肉食の昆虫です。

喪っと安全な虫に入った方が良さそうなのに…?

じつは、これこそがハリガネムシの生き残りのための究極の作戦なんです。

水の中で生まれたハリガネムシの幼虫は、まずカゲロウやカワゲラなどの水生昆虫に寄生します。

このとき、幼虫が水草や石につけたシスト(かたいカプセル)を水生昆虫が食べてしまい、体内に取り込まれるケースもあります。

そして、わざと「食べられる」

水生昆虫が成虫になって空を飛び始めると、肉食の昆虫――とくにカマキリなどに食べられてしまうことがあります。

この「食べられること」こそが、ハリガネムシにとってのチャンスなんです。

つまり、ハリガネムシは食べられることを前提に、次の宿主へと移動するのです。

まさに、捕食されることを利用した、驚くべき寄生戦略といえるでしょう。

なぜカマキリなのか?

カマキリは動くものなら何でも食べるハンター。

そのうえ、陸上で自由に動けるので、ハリガネムシにとっては「水辺まで運んでくれる最高の乗り物」とも言える存在です。

もちろん、コオロギやバッタも寄生されることがありますが、ハリガネムシの体内から出てくるシーンがよく観察されるのは、やはりカマキリです。

おなかの中でチャンスを待つ

カマキリに取り込まれたハリガネムシの幼虫は、そのまま数か月かけて体の中で成長します。

その間、栄養を吸収しながら、ある「とくべつなタイミング」を待っているのです。

でも、ここでひとつ大きな問題が残ります。

それは――「どうやって水に戻るのか?」ということ。

そこで、いよいよ登場するのが“操る力”。

次は、ハリガネムシがカマキリをコントロールする、信じられないような方法を紹介します。

どうやってカマキリを操っているの?

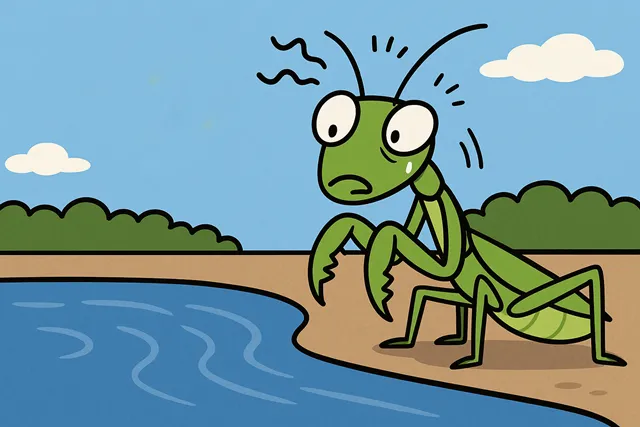

カマキリが水に飛び込む…なぜ?

「カマキリが自分から水に飛び込むなんて、変だな…」と思ったことはありませんか?

実はそのとき、カマキリの体の中では、ハリガネムシがある作戦を実行しているのです。

結論:脳をあやつる物質を出している!

ハリガネムシはカマキリの脳に作用する化学物質を分泌していると考えられています。

その代表が、GABA(ガンマアミノ酪酸)やセロトニンといった神経伝達物質です。

- セロトニン:気分や行動の活発さに影響し、カマキリの行動を刺激する可能性があります。

- GABA:脳の活動を落ち着かせる働きがあり、行動の制御に関与しているかもしれません。

こうした物質が複雑に働き合い、カマキリに「水の中に入りたい」と思わせているのです。まるで映画の中のマインドコントロールのようですよね!

水を見つける“目のトリック”?

でも、どうやってカマキリは水の場所がわかるの?

いいところに気がつきました。

実は、ハリガネムシは水面の反射する光(偏光=へんこう)を利用していると考えられています。

水は、横向きの光を強く反射する性質があります。

多くの昆虫は、偏光を見分ける特別な視覚能力を持っていて、ハリガネムシはそれをうまく利用して水辺を認識させていると考えられているのです。

自分では動けないからこその作戦

ハリガネムシの成虫には、足や口がほとんどありません。

そのため口は退化し、足も移動に使うほど発達していません。

つまり、自力では水にたどり着くことができないのです。

そこで、ハリガネムシはカマキリという「乗り物」を利用し、しかもその行き先をコントロールするという驚きの作戦を進化させてきました。

このような行動は、知能で判断しているわけではなく、遺伝子に組み込まれたプログラム(本能)によって行われていると考えられています。

自然界の「操る力」にびっくり!

カマキリの見ている世界に働きかけ、行動まで変えてしまう――

この寄生虫の奇跡のような能力は、私たちに自然の奥深さを教えてくれます。

しかも…ハリガネムシの中には、さらに不思議な“あるもの”が見つかっているのです。

それは、なんとカマキリにそっくりな「遺伝情報」。

次は、ハリガネムシとカマキリの間にある驚きの進化の関係について紹介します。

ハリガネムシとカマキリの進化的な関係

虫とは思えない「作戦」も、進化のたまもの

カマキリの体に入り込み、その脳を操作して水辺まで誘導する――。

ハリガネムシの行動は、あまりに見事すぎて「本当に虫のしわざなの?」と驚いてしまいますよね。

これは長い長い時間をかけて、自然の中で少しずつ進化してきたものなのです。

カマキリを操る力は、偶然から始まった?

昔からずっと、ハリガネムシがカマキリを操作できたわけではありません。

最初は、たまたま「水辺に近い場所で宿主が死んだことで、水に戻れた個体」がいたと考えられています。

その中で、水に戻る確率を少しでも高められる特徴を持った個体が生き残り、次の世代へとつながっていきます。

こうした積み重ねが、「カマキリを水に誘導する能力」というかたちで進化していったと考えられているのです。

カマキリのDNA?驚きの発見も

さらに近年の研究では、ハリガネムシの体内からカマキリ由来のDNAの断片が見つかったという報告もあります。

もちろんこれは、カマキリの遺伝子をそのままコピーしているわけではありませんが、

カマキリの体内で生活する過程で、DNAの一部が取り込まれた可能性があると考えられています。

このような「遺伝子の断片」が、カマキリの脳への影響に関わっているかもしれない、という見方もあり、研究が続けられています。

寄生もまた、進化のひとつのかたち

寄生というと、ちょっとこわいイメージを持つかもしれませんが、

実はそれも「生き残るための工夫」なのです。

ハリガネムシも、カマキリも、長い時間をかけて互いに影響し合いながら、今のかたちにたどりつきました。

まとめ:自然界には「操る虫」が本当にいた!

「寄生虫が宿主を操る」――そんな話、まるでフィクションのようですが、ハリガネムシはまさにその実例です。

カマキリに寄生し、脳に働きかけて水辺に誘導し、自分だけ水中に戻る。

それは偶然の積み重ねの中から進化してきた、命をつなぐための作戦だったのです。

ハリガネムシのすごさ、おさらい!

- 水中で生まれ、まずは水生昆虫に寄生する

- それを食べたカマキリなどの陸生昆虫に移動

- カマキリの脳に作用して水辺に誘導

- 化学物質や偏光の仕組みまで利用する

- 長い時間をかけて進化してきた「操る力」

このように、見た目はただの細長い虫でも、ハリガネムシの生き方はとてもダイナミックで、知的な驚きに満ちています。

自然界には、まだまだ私たちが知らない「ふしぎ」がたくさんかくれています。

次にカマキリを見かけたら、もしかすると、その体の中にもハリガネムシが…?

気持ち悪いけど、おもしろい!

少しでも自然や科学への興味が深まったらうれしいです。