今年はあんまり蚊に刺されなかったな…

実はそれ、猛暑のせいなんです。

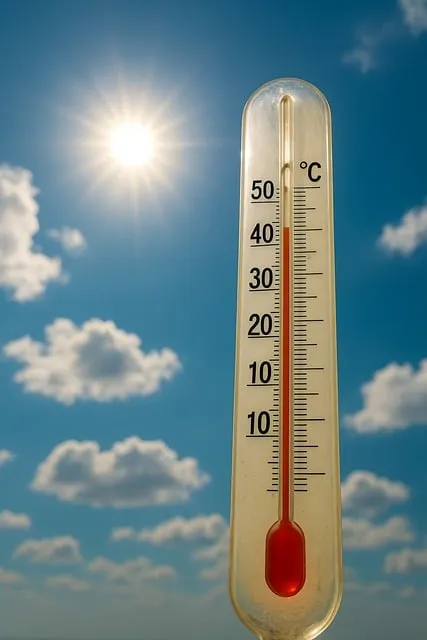

蚊は25〜30℃くらいで一番活発になりますが、35℃を超えるような暑さでは動きが鈍って、日陰に隠れてしまいます。

だから夏の間は「蚊が少ない」と思えたのですね。

でも油断は禁物。涼しくなる秋こそ、蚊が本格的に動き出すシーズンです。

さらに秋に吸血した蚊は「越冬卵」という特別な卵を残し、翌年の蚊の数を増やすきっかけになります。

この記事では、蚊と気温の関係、越冬卵の秘密、そして科学的に効果的な対策をわかりやすく解説します。

蚊の活動は“気温”で決まる

蚊はだいたい25〜30℃でいちばん活発になります。

いっぽうで30℃を超えるような高温では動きが鈍り、日陰に隠れたり、夕方〜夜に涼しくなるとまた動き出すというリズムになります。

えっ、暑いほど蚊が元気になるんじゃないの?

蚊は“変温動物”なので、体のはたらき(代謝)や筋肉の動きが外の気温に左右されます。

25〜30℃付近だと飛ぶ・吸血する・産卵するなどの活動が最も効率よく進みますが、暑すぎると水分を失いやすく寿命や産卵数が落ちるため、活動をセーブしたり日陰へ退避したりします。

ポイントで理解しよう

- 最盛温度帯は25〜30℃:日本でも身近なヒトスジシマカ(アジアトラフシマカ)はこの温度帯で活発。

- 高温になると“夏バテ”モード:高温は寿命や産卵に不利。日が落ちて涼しくなると再び活動が上がる。

- どこに潜んでいる?:日中は庭や公園の茂み・日陰に隠れがち。

ちょっとだけ“科学”の話

研究では、温度が上がるほどウイルスが増えやすくなる一面もある一方、高温で蚊の寿命が短くなるなどの“引き算”も起きます。

つまり「ほどよい温度(25〜30℃)」のときに総合的な活動・繁殖・感染の成立が起きやすい、というイメージです。

じゃあ、猛暑の夏は刺されにくいけど、涼しくなる秋は逆に刺されやすいの?

――その通り。高温期に日陰でやり過ごしていた蚊が、気温が下がる秋に一斉に動きやすくなる、これが“秋こそ注意”の理由のひとつです。

猛暑の年に蚊が少なく感じるわけ

猛暑の年は、蚊が「減った」のではなく「動けずに隠れていた」可能性が高いです。

気温が高すぎると活動が鈍り、日陰や草むらでじっと過ごすため、人が感じる「刺される機会」が減るのです。

え?じゃあ暑さで蚊が死んじゃったんじゃないの?

35℃以上の猛暑で寿命が縮むことはあっても、完全にいなくなるわけではありません。特に夜や朝方に涼しくなると、蚊は再び活動を始めます。

観測データが示すこと

- 名古屋市の調査では、8月の蚊は平年より少なかったと報告されています。これは「隠れていた」ことを裏づける観測例です。

- 蚊は乾燥や強い日差しに弱いため、猛暑日は植え込みや建物の影に避難します。人が屋内にこもりがちになるのと似ていますね。

蚊の“生き残り戦略”

- 休むことで寿命をのばす:高温で活発に動くより、じっとしていた方が生き延びやすい。

- 秋に備える:暑さが和らぐと、待っていたように活動を再開します。

「蚊がいない夏だったなぁ」と思って油断していると、9月や10月に一気に刺されることがあります。これは「蚊が秋に増えた」のではなく、猛暑で控えていた分が表に出てきただけなのです。

なんだか“夏に休んで、秋に復活する”って人間みたいだね!

秋に注意!越冬卵の秘密

秋に蚊に刺されると、「越冬卵」という翌年にふ化する卵を残されてしまう可能性があります。

つまり、秋の吸血は来年の蚊の数を増やすきっかけになるのです。

えっ?刺されると来年の蚊まで増えるってどういうこと?

蚊のメスが血を吸うのは、卵を産むため。秋になると、日照時間が短くなり、気温が下がってくることで、メスの体内に「そろそろ冬越しの準備をしなきゃ」というスイッチが入ります。

その結果、冬を越せる特別な卵=越冬卵を産むようになるのです。

越冬卵とは?

- 普通の卵と違って、寒さや乾燥に強い。

- 土の中や落ち葉の下などに潜み、春になると一斉にふ化。

- 種類によっては、数か月以上も生き延びることができます。

なぜ秋に注意が必要なの?

- 秋に吸血 → 栄養を得たメスが越冬卵を産む

- その卵が翌春にふ化 → 一気に蚊の数が増える

- 特に10月は「最後の産卵チャンス」なので、蚊の活動が集中します。

ヒトスジシマカ(やぶ蚊の仲間)は日本各地で見られますが、この種は越冬卵を作ることで有名です。だからこそ、秋に刺されると「来年の蚊のスタートダッシュ」を助けてしまう、というわけなんですね。

なるほど…秋に刺されることが、来年の蚊の数につながるだね!

はい。だからこそ、秋こそ蚊よけを意識することが大切です。

蚊に刺されないための科学的対策

蚊を減らすには「発生源をなくすこと」と「刺されない工夫」の両方が大切です。

庭やベランダのちょっとした環境が、実は蚊の“保育園”になっていることもあります。

えっ?家の周りでそんなに蚊が増えてるの?

――そうなんです。蚊は水たまりに卵を産むので、わずか数日で成虫が出てくることがあります。だからこそ、家庭でできる対策がとても重要なんです。

環境対策(発生源をなくす)

- 植木鉢の受け皿に水をためない

→ 小さな水たまりでも蚊は卵を産みます。 - 庭の雑草を刈る

→ 蚊が日中に休む“隠れ家”を減らせます。 - 雨どいや排水溝の水のたまりをチェック

→ 意外と見落としがちなポイントです。

個人対策(刺されない工夫)

- 虫よけ剤を正しく使う

→ 一度塗ったら終わりではなく、汗をかいたら塗り直しましょう。塗り残しがあると、そこを狙って蚊がやってきます。 - 長袖・長ズボンを着る

→ 特に夕方の公園や庭作業では有効です。 - 明るい色の服を選ぶ

→ 蚊は黒などの濃い色を好む傾向があります。

蚊は人の出す二酸化炭素や体温、汗のにおいに反応して近づいてきます。つまり、「汗をかいたら虫よけを塗り直す」「夜の涼しい時間でも油断しない」ことが大切なんですね。

なるほど、蚊って身近な行動で防げるんだ!

こうした小さな工夫が来年の蚊の数を減らすことにもつながります。

まとめ

猛暑の夏は蚊の活動が鈍りますが、秋になると一気に活発化し、越冬卵を残す時期に入ります。

だからこそ「秋こそ蚊に注意」なのです。

この記事のポイント

- 蚊の活動気温:25〜30℃で最も活発、30℃を超えると鈍る

- 猛暑の夏は少なく感じる理由:高温で動けず、日陰に隠れているから

- 秋の危険性:吸血で「越冬卵」を残し、翌年の蚊の数を増やす

- 効果的な対策:水たまりや雑草をなくし、虫よけを正しく使う

なるほど、夏より秋の方が要注意なんだ!

そうなんです。秋は気温的に蚊が活動しやすく、しかも来年につながる卵を残す時期。つまり、秋に刺されない工夫が翌年の蚊の数にも影響するのです。

「もう涼しいから大丈夫」と油断せず、秋の公園や庭先ではぜひ蚊対策を続けてください。