宇宙で一番綺麗な星はどれだろう?

星ごとに違った魅力があり、見る人の心の中で輝き方が変わるので、“一番”をひとつに決めるのはとても難しいのです。

ですが…

この記事では、宇宙で特に「綺麗」と語られる三つの名星を紹介します。

- シリウス:青白く圧倒的に明るい

- ベガ:澄んだ輝きと物語性をもつ

- ベテルギウス:赤く息づく巨星

それぞれのビジュアルと科学的な魅力を、わかりやすくお伝えします。

結論:「一番綺麗」は一つじゃない。タイプ別“美しさ”でベスト3を楽しもう

「宇宙で一番綺麗な星」は一つに決められません。 なぜなら“綺麗”の感じ方が、人によっても場面(季節・観察条件)によっても変わるからです。

そこで本記事では、タイプの違う美しさを持つ3つの恒星を取り上げ、見た目の印象(ビジュアル)+科学的な魅力の両面から比較します。

- シリウス(青白で圧倒的な明るさ)

- ベガ(澄んだ白〜青白と“塵の円盤”という物語)

- ベテルギウス(赤く息づく巨星)

- シリウス:夜空で最も明るい恒星(視等級 −1.46)として知られ、冬空でひときわ目を引きます。

- ベガ:地球から約25光年、周囲に塵(ちり)の円盤が観測されていて、惑星形成を考える上で注目の的。

- ベテルギウス:赤色超巨星で、将来は超新星爆発に至ると考えられています。

えっ、じゃあ「明るさ」=「一番綺麗」じゃないの?

明るさは「見つけやすさ」。

美しさには色(青白・白・赤)や、周囲の構造(塵の円盤、連星、巨大な大気)、季節や物語性も関わります。

さらに、星がチカチカ瞬いて色が変わるように見えることがあるのは大気のゆらぎ(シンチレーション)のせい。

だから「綺麗」の評判は、観察条件や好みにも左右されるんです。

本記事の“見かた”(基準)

- ビジュアル要素: 色(青白・白・赤)、輝き方、写真映え(見た目の印象)。

- 科学データ: 視等級(見かけの明るさ)/距離(光年)/スペクトル型(星の温度・色を表す分類)。

- 物語性・学び要素: シリウスの白色矮星(わいせい)の相棒、ベガの塵円盤、ベテルギウスの巨大さと将来予想など。

- 見ごろ情報のヒント: 日本の冬空で目立つ星たち(シリウス&ベテルギウスなど)。季節感も“綺麗”を後押しします。

冬のオリオン座の赤い星って、なんであんなに“綺麗”に見えるの?

赤色超巨星ベテルギウスは温度が低めで赤く見える星。サイズがとてつもなく大きいことや、将来の超新星という“ドラマ”を知ると、目に映る赤が“物語の色”に変わって、もっと綺麗に感じるんです。

このあとに、シリウス → ベガ → ベテルギウスの順に、

- ぱっと見の綺麗さ(色・輝き・写真映え)

- 科学的な魅力(データと仕組み)

- 日本での見つけ方のコツ

を、簡単に分かりやすく解説します。まずは「冬の主役シリウス」からいきましょう。

1.シリウス(青白く圧倒的な明るさ)

「夜空で一番明るい星は?」と聞かれたら、答えはシリウスです。

冬の澄んだ空にひときわ強く輝き、まるで“星の王様”のよう。

視等級 −1.46という明るさは、肉眼で見える星の中で堂々のトップです(太陽を除く)。

地球からの距離も約8.6光年と比較的近いので、私たちの目には特別に輝いて見えるのです。

えっ?あのチカチカ七色に瞬いて見えるのもシリウスなの?宝石みたいに赤や緑に光って見えるのが不思議!

実はあれはシリウス自身が色を変えているのではなく、地球の大気が光を揺らしている現象(シンチレーション)です。特に明るい星だからこそ、色の変化が目立つんですね。

科学的な特徴

- スペクトル型: A1V(高温の青白い恒星)

- 表面温度: 約9,940K(太陽よりずっと熱い)

- 構造: シリウスは連星系で、主星「シリウスA」と、白色矮星の伴星「シリウスB」がペアになっています。

- シリウスB: 太陽のような恒星が寿命を終えた後の姿である白色矮星。星の進化を知る貴重な研究対象です。

見ごろと楽しみ方

- 日本では冬の南の空で観察しやすい。

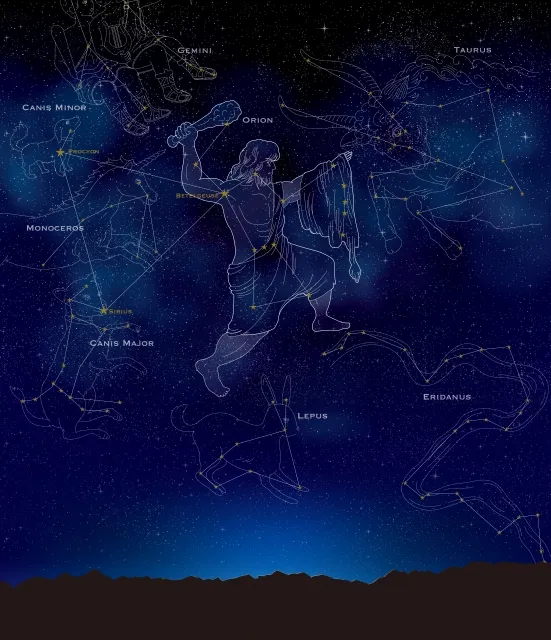

- オリオン座の“三つ星”を目印にすると見つけやすい。

- 望遠鏡がなくても肉眼で十分に楽しめます。

シリウスを見つける簡単な方法

- オリオン座の三つ星を目印にする: 冬の空に縦に並ぶ三つの星(オリオンの帯)を見つけ、そのまま左下に視線を伸ばすと一番明るく輝くのがシリウスです。

- 冬の大三角を探す: シリウス(おおいぬ座)、ベテルギウス(オリオン座)、プロキオン(こいぬ座)の三つを結ぶと大きな三角形ができます。その頂点のひとつがシリウスです。

- とにかく明るさで見分ける: 肉眼で見える星の中で圧倒的に明るいので、空を見回せばすぐにわかります。

えっ、こんなに簡単に見つけられるんだ!

「冬の空にひとつだけ強烈に輝く青白い星」――それがシリウスです。科学的な背景を知ると、単なる“明るい星”から「進化の物語を秘めた美しい恒星」に変わって見えるはずです。

ベガ(澄んだ白〜青白の輝きと物語性)

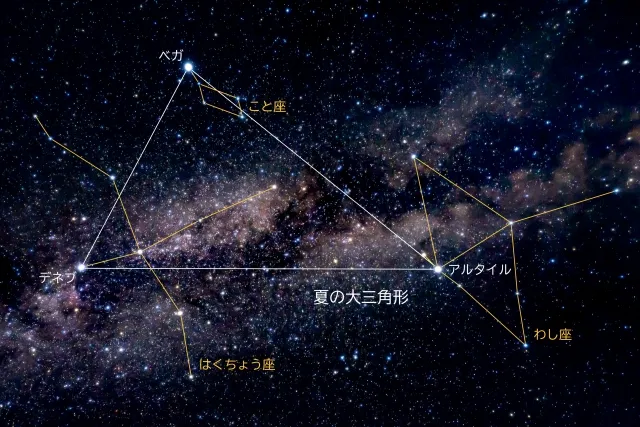

夏の夜空を見上げたとき、真っ先に目に入る星のひとつがベガです。

こと座に輝くこの星は、七夕の「織姫星」としても知られています。

澄んだ白〜青白色の輝きが印象的で、視等級は0.03ととても明るく、日本の夏空の中心で光り続けています。

七夕で名前は知ってるけど、科学的にすごい星なの?

実はベガは、地球から約25光年という近さにあり、太陽の約2倍の大きさをもつ恒星です。

さらに赤外線観測では、ベガの周囲に塵(ちり)の円盤が存在することがわかっていて、これは惑星が誕生する手がかりになる大発見なんです。

科学的な特徴

- スペクトル型: A0V(高温で青白く輝く恒星)

- 表面温度: 約9,600K(シリウスと同じく太陽より高温)

- 距離: 約25光年(天文学的には近い)

- 特徴: 塵の円盤を持つ → 惑星系形成を考える上で重要な研究対象

見ごろと楽しみ方

- 夏の夜空に見える「夏の大三角」(ベガ・アルタイル・デネブ)のひとつ。

- 7月の七夕の時期には、日本中で親しまれる星。文化的な物語も「美しさ」を引き立てます。

- 真上近くに輝くので、都会でも比較的見つけやすい。

ベガの魅力は、ただ明るいだけではありません。

“織姫星”として人々に親しまれる文化的背景と、塵の円盤を持つ科学的な面白さ。

この二つが重なることで、「あ、やっぱりベガは特別に綺麗だ」と感じられるのです。

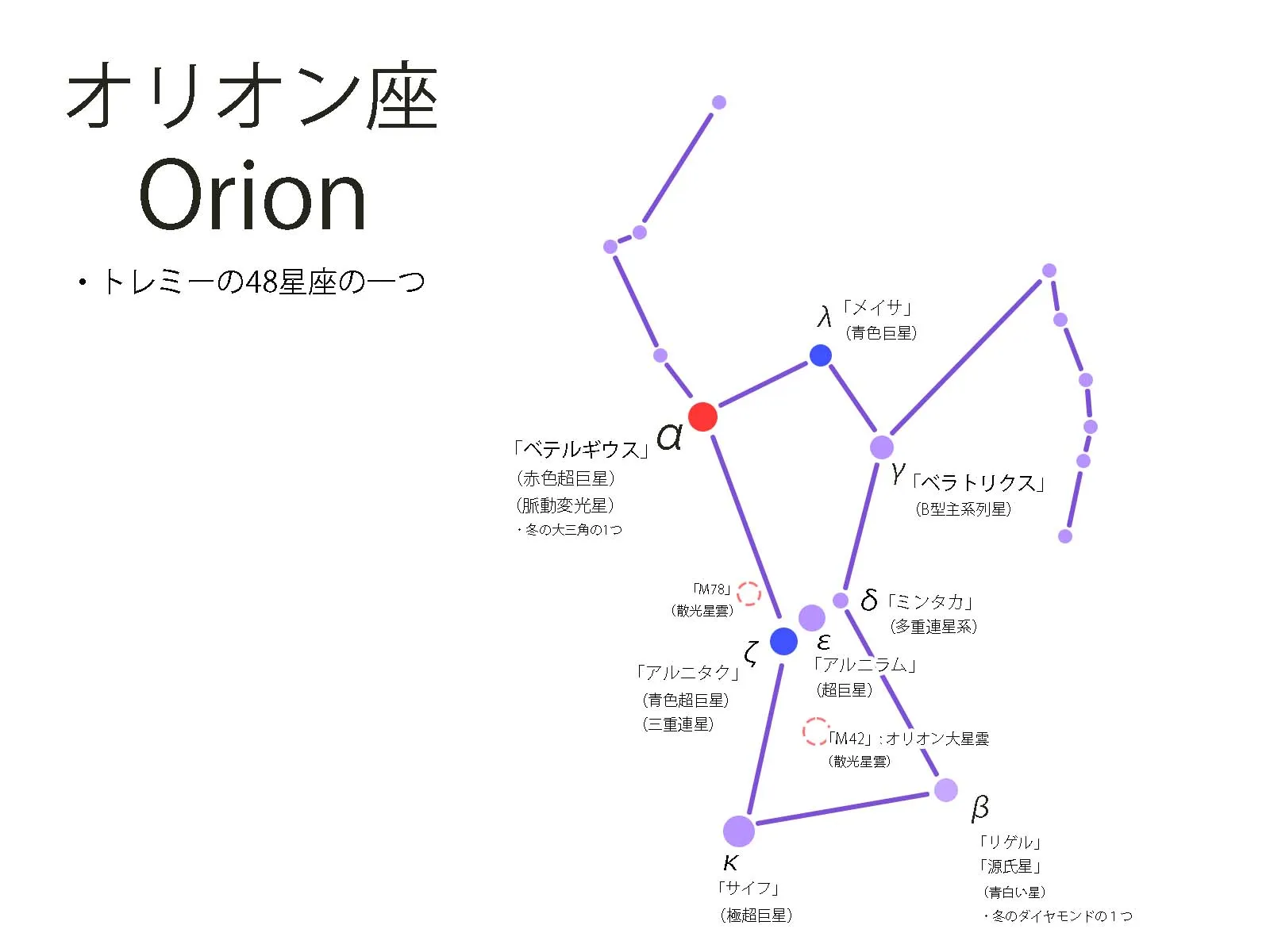

ベテルギウス(赤く息づく巨星)

冬のオリオン座を見上げると、左肩にあたる位置でひときわ赤く光る星があります。

それがベテルギウスです。青白く輝くシリウスやベガとは対照的に、ベテルギウスは赤色超巨星と呼ばれる恒星で、太陽の数百倍もの大きさを持っています。

えっ、そんなに大きいの!?

赤い星って、なんだか不思議でロマンチック…でも赤いのはどうして?

赤く見える理由は、表面温度が比較的低い(約3,500K前後)からです。

温度が高い星は青白く、低い星は赤く見えるんですね。

ベテルギウスは冷たいわけではなく、むしろ巨大な体を持つ晩年の恒星だからこそ赤いのです。

科学的な特徴

- 種類: 赤色超巨星(恒星の進化の最終段階にある星)

- 距離: およそ550〜700光年(測定方法により幅あり)

- 半径: 太陽の約800倍と推定される

- 明るさ: 視等級0.4前後だが、変光星なので明るさが変わる

- 将来: 数十万年以内に超新星爆発を起こすと考えられている

見ごろと楽しみ方

- オリオン座の肩の位置にある赤い星がベテルギウス。

- オリオン座の三つ星やリゲル(右足の青白い星)と見比べると、赤と青のコントラストがとても美しい。

- 肉眼で見える星の中では珍しく赤い色合いがはっきり分かるので、初心者でも観察に向いています。

- 季節は冬の夜空がベスト。シリウスとセットで観察すると、星の色の違いが楽しめます。

ベテルギウスの魅力は、「赤い色」だけではありません。

恒星としての寿命が近づきつつあることから、「もしかしたら私たちが生きている間に超新星爆発を見ることができるかもしれない」というロマンを秘めています。

その未来を思いながら眺めると、まるで息づく巨星の鼓動を感じるようで、他の星にはない特別な“綺麗さ”が伝わってくるのです。

まとめ:「一番綺麗な星」は人によって違う。でも宇宙は驚きに満ちている

本記事で取り上げた3つの星――シリウス・ベガ・ベテルギウス。

どれもそれぞれ違った美しさを持っていました。

- シリウス: 夜空で最も明るい輝き。連星系という科学的な奥深さもある。

- ベガ: 澄んだ青白い光と「織姫星」としての物語性。さらに塵の円盤という研究的な魅力。

- ベテルギウス: 赤い色と巨大さ、そして未来に超新星爆発を控えた“生きている”迫力。

えっ、結局どの星が一番綺麗なの?やっぱり一番を決めたい!

「綺麗さ」はあなたがどんな気持ちでその星を見るかによって変わるんです。

宇宙には数千億もの星があり、まだまだ私たちの知らない「綺麗な星」があります。「自分にとって一番綺麗な星」を探してみてください。