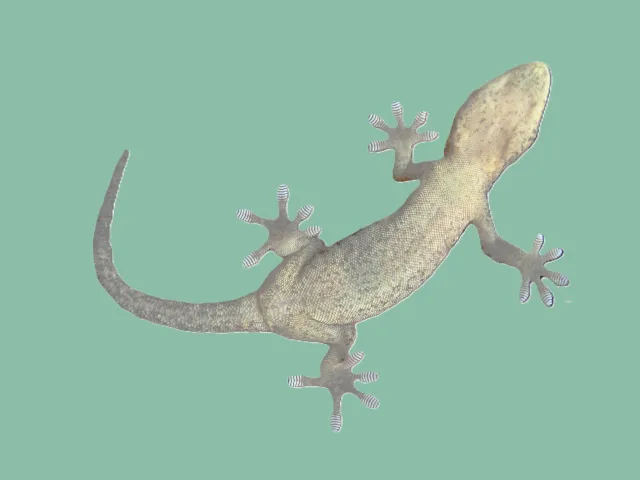

夜、家の壁や窓にぴたっと張りついているヤモリ。

まるで吸盤でも使っているように、すいすい登って、逆さまになっても落ちません。

でも、あの小さな体のどこにそんな力があるのでしょうか?

実はヤモリが壁にくっつけるのは、吸盤でも接着剤でもなく、「分子の力」なんです。

足の裏に隠された驚きのしくみと、自然が生み出した見事な“テクノロジー”を、科学の目線でのぞいてみましょう。

ヤモリが落ちない理由は“分子の力”だった!

- ヤモリは超ミクロな毛と分子の力で壁にくっついている

- 接着剤も吸盤も使わない「乾いた接着」

- 足の角度を変えることで自由にはがせる

- この原理は人工技術にも応用されている

● 結論:ヤモリは分子レベルの力でくっついている

ヤモリが壁や天井から落ちないのは、

足の裏にある 超ミクロな毛(セットゥとスパチュラ)が 壁の表面にびっしり密着し、そこで 分子と分子が引き合う弱い力「ファンデルワールス力」が働いているからです。

しかもヤモリは、足の角度を少し変えるだけで 「ペリッ」と簡単にはがせるため、 接着剤や吸盤がなくても自由に走り回れます。

● 弱い力でも落ちないのはなぜ?

「そんな弱い力で体を支えられるの?」と 思う人も多いでしょう。

実はヤモリの足裏には何百万もの接触点があり、 それぞれが小さな力を出しているのです。

その合計がヤモリの体を支えるほどの大きな力になります。

これは科学者たちが顕微鏡レベルで観察し、 実験によって確かめています。

ヤモリの足毛は乾いた状態でも強い吸着力を持ち、 接着剤のようにベタベタしません。

● くっつけたり、はがしたりを自在にコントロール

ヤモリは「くっつける」と「はなす」を 高速で切り替えることができます。

足指をわずかに押して、すべらせ、角度を変える——

そんな一連の動きで接触面を調整し、 まるでテープを端からゆっくりはがすように スムーズに足を離します。

この動きは「摩擦的接着」と呼ばれ、 ヤモリは20ミリ秒ほどの速さで 足の付け外しを繰り返しているといわれます。

● 自然のテクノロジーが未来の技術に

この“生き物の接着テクノロジー”は、 科学者たちが研究を重ねて人工的に再現し、 ゲッコーテープや 宇宙ロボットの吸着装置などに応用されています。

NASAの研究チームが開発した「Gecko Gripper」は、 ヤモリの足のしくみを使って宇宙船の壁を登るロボットとして 実験が行われています。

自然のしくみが、最先端技術のヒントになるなんて驚きですよね。

ここまででヤモリが落ちない理由の全体像が見えてきましたね。次からは、そのしくみをもう少し詳しく見ていきましょう。

ヤモリの足裏のしくみ:セットゥとスパチュラ

- ヤモリの足裏には「セットゥ」と呼ばれる細い毛が無数にある

- その先端に「スパチュラ」という板状の構造があり、壁に密着する

- 分子同士が引き合う「ファンデルワールス力」が働く

- 毛の傾きによって“くっつく”と“はがす”を自由に切り替えられる

● 足の裏には「毛」がびっしり!

ヤモリの足の裏をよく見ると、少しふくらんだ「指パッド」のような部分があります。

その中には、とんでもなく小さな毛がびっしりと生えています。

研究によると、ヤモリの足裏には1平方ミリメートルあたり数千〜数万本もの毛があり、これをセットゥ(setae)と呼びます。

1本の太さは人の髪の毛の10分の1以下。

さらに先端は何本にも枝分かれしていて、スパチュラ(spatulae)という小さなヘラのような形をしています。

● 1ミリの5000分の1!ミクロの世界のヘラ

スパチュラの大きさは、なんと0.2マイクロメートル(1ミリの約5000分の1)ほど。

つまり、1本のセットゥの先に数百〜数千ものスパチュラがあり、それぞれが壁のわずかなデコボコにぴったりフィットできるようになっています。

この構造によって、ヤモリは“つるつる”に見える壁でも確実に足を引っかけることができるのです。

● つるつるの壁にもくっつける理由

私たちが見るとガラスや壁はなめらかに見えますが、ミクロの世界では細かな凹凸があります。

ヤモリのスパチュラはそのすき間に入り込み、壁の表面と分子レベルの距離まで近づくことで、ファンデルワールス力という弱い引力を働かせています。

この「すき間を埋める力」が、ヤモリの驚異的な吸着力の正体なのです。

● 毛の角度がポイント!くっつけたりはがしたり自由自在

さらに注目すべきは、これらの毛(セットゥ:setae)が一方向に傾いて生えていることです。

ヤモリは足を押しつけるときは強くくっつき、角度を変えて引くとスルッとはがれる――。

この仕組みのおかげで、ヤモリは壁の上を走ったり、天井で逆さまになっても落ちないのです。

まるで自然が作ったナノテクノロジーのようですね!

ヤモリの足が壁に密着できるのは、構造だけでなく「分子間に働く力」のおかげです。

次は、その力の正体――ファンデルワールス力について詳しく見ていきましょう。

ファンデルワールス力とは?見えない“分子の引力”の正体

- ファンデルワールス力は、分子同士が引き合う弱い力

- ヤモリは足裏の微細な毛でこの力を大量に使っている

- 1つ1つは小さくても、数が集まると体を支えるほど強力

- 接着剤ではなく、乾いた「分子の力」でくっついている

● 見えないのに、ちゃんとある「分子の力」

ヤモリが壁にくっつく力の正体――それがファンデルワールス力(van der Waals force)です。

名前は難しそうですが、実はどんな物質にも働くとても身近な力なんです。

この力は、分子と分子のあいだで起きる「わずかな引き合う力」のこと。

たとえば、風船を髪にこすってくっつけるとピタッと張り付くことがありますよね。

あれは静電気による力ですが、ファンデルワールス力は静電気よりずっと弱く、分子が近づいたときだけ生まれる“自然な引力”です。

● 弱いけれど、数が集まれば強力に!

1つの分子同士が引き合う力はとても小さく、1個あたりでは何も持ち上げられません。

でもヤモリの足の裏には、何億もの接触点があります。

それぞれの点でほんの少しのファンデルワールス力が働き、すべての力を合計すると体重を支えるほどの吸着力になるのです。

これはちょうど、1本の糸では切れてしまうけれど、何千本も束ねればロープになるのと同じ原理です。

ヤモリの足は、まさに“分子のロープ”でできているようなものなんです。

● 分子が近づくと何が起こるの?

分子はとても小さく、肉眼では見えません。

それぞれの分子の中では、電子(でんし)が常に動いており、一瞬ごとに電気のかたよりが生まれます。

すると、となりの分子にもその影響が伝わり、お互いを引き寄せるような微弱な力が発生します。

これがファンデルワールス力の正体です。

距離がほんの少しでも離れるとこの力は急激に弱まるため、ヤモリのスパチュラのように非常に近い距離で接触することが重要なのです。

● 接着剤とはちがう「乾いたくっつき方」

ヤモリの足の接着は、ねばねばのりではありません。

足の裏は乾いたままで、分子の力だけでくっつく「乾性接着」と呼ばれます。

この仕組みのおかげで、ヤモリの足は何度でも清潔にくっつけたりはがしたりできるのです。

泥やほこりがついても数歩歩くだけで吸着力が回復することがわかっています。

自然がつくった“リサイクルできる接着システム”といってもいいでしょう。

● ファンデルワールス力の式と「距離の勝負」

ファンデルワールス力の強さは、分子どうしの距離 r に大きく関係しています。

中学生向けにわかりやすく書くと、力は距離が短くなるほど急激に強くなると言えます。

式で表すと次のように書かれます:

\( U(r) \propto \frac{1}{r^6} \)

これは「分子どうしの引力(ポテンシャルエネルギー)」が距離の6乗に反比例するという関係です。

つまり、ほんのわずかに近づくだけで引き合う力が何倍にも強くなるということ。

実際には、力そのものは距離の7乗に反比例しますが(F ∝ 1/r⁷)、

ヤモリのようにたくさんの分子が同時に接触している場合は、全体として距離の2乗程度に反比例して働くと考えられています。

このように、ヤモリの足の“くっつき力”はまさに距離の勝負なのです。

自然が生んだテクノロジー:人間社会への応用

- ヤモリの足のしくみは「ゲッコーテープ」などの新素材に応用されている

- NASAは「Gecko Gripper」として宇宙ロボットに採用している

- 医療やロボットなど、身近な分野でも応用が広がっている

- ヤモリの仕組みは、自然と科学の橋渡しとなる発明のヒント

● ヤモリから生まれた新しい接着剤

ヤモリの足のしくみは、科学者たちにとって“理想の接着技術”のモデルになっています。

接着剤のようにベタベタせず、汚れたり乾いたりしても何度でも使える接着――それを目指して研究が進められました。

その成果が、人工的にヤモリの足の構造を再現した「ゲッコーテープ(Gecko Tape)」です。

このテープはスパチュラの構造をまねたナノサイズの毛を表面に作り出し、分子間力でくっつくことができます。

のりを使わないのにピタッと吸着し、何度も貼ってはがせるという、まるで“未来のテープ”です。

ゲッコーテープ(Gecko Tape)とは、ヤモリの足の吸着力を人工的に再現した製品や素材の総称です。

● 宇宙ロボットにも使われている!?

この「ヤモリの接着技術」は地球だけでなく、なんと宇宙でも活躍しています。

NASA(アメリカ航空宇宙局)の研究チームは、ヤモリの足を参考にした「Gecko Gripper(ゲッコー・グリッパー)」を開発しました。

この装置は、国際宇宙ステーション(ISS)の内部や船外で、工具や部品を固定するために使われています。

吸盤や磁石が効かない無重力空間でも、分子間の力なら問題なく働くのです。

まさに、ヤモリの力が宇宙技術の一部になったといえますね。

● 医療や産業でも応用が進む

ヤモリの足の構造をまねた素材は、医療の分野でも注目されています。

たとえば、手術のときに使う医療用パッドや、皮膚にやさしく貼れるシートなどに応用されはじめています。

また、工場ではロボットの「やさしく持つハンド」として開発が進められ、卵や電子部品のような壊れやすいものも安全につかめるようになりました。

自然の仕組みが、人の暮らしを支える技術に変わっていく――これこそバイオミメティクス(生物模倣)の魅力です。

まとめ:ヤモリが教えてくれる“自然のちから”

- ヤモリは足裏の微細な毛(セットゥとスパチュラ)で壁に密着している

- その吸着は「分子と分子が引き合うファンデルワールス力」によるもの

- 足の角度を変えるだけで簡単にくっついたりはがしたりできる

- ヤモリのしくみは接着テープや宇宙ロボットなどに応用されている

- 自然の構造には、未来のテクノロジーのヒントがつまっている

自然がつくった最高の設計

壁や天井を自由に歩き回るヤモリ。

その足の裏には、見えないほど小さな毛(セットゥ)と、さらに細かいヘラ状の構造(スパチュラ)がありました。

この構造が壁の凹凸に密着し、分子同士の力(ファンデルワールス力)を利用して体を支えています。

接着剤も吸盤も使わず、ただ分子の力だけで壁にくっつく――そんな自然のしくみは、まさに驚きそのものです。

● 「くっつく」と「はがす」を自在に操る

ヤモリは、足の角度を変えるだけで簡単にはがせるという、見事なコントロールをしています。

押して・すべらせて・はがす、この一連の動作を一瞬で行うことで、壁の上でも天井でもスムーズに移動できるのです。

強さと速さの両方を兼ね備えた、まさに生きたナノマシンといってもいいかもしれません。

● ヤモリの知恵は未来の技術へ

ヤモリの足の構造は、すでにゲッコーテープや宇宙ロボットの吸着装置など、さまざまな技術に応用されています。

のりを使わず、何度でもくっつける。

しかもエネルギーを使わず、地球にやさしい。

この発想は、これからの時代の環境に配慮したテクノロジーのヒントになっていくでしょう。

次にヤモリを見かけたら、ぜひその足の裏の“ちいさな奇跡”を思い出してみてくださいね。