サンマはどうして“丸ごと”食べられるの?

サンマは“無胃魚(むいぎょ)”=胃を持たない魚で、食べたものが食道からまっすぐ腸へ進み、長くとどまりにくいという特徴があります。

だからこそ、サンマは“内臓までおいしい魚”なんです。

この記事では、次のことがわかります。

- 無胃魚とは何か/他にどんな魚がいるのか

- サンマが丸ごと食べられる科学的な理由(体のつくり+漁のタイミング)

無胃魚(むいぎょ)ってなに?魚にも“胃がない”種類がある!

「魚に胃がないって、どういうこと?」と驚く人もいるかもしれません。

実は、魚の中には「胃を持っていない種類」がけっこう多く、「無胃魚(むいぎょ)」と呼ばれています。

ふつう、私たち人間や多くの動物は、食べたものを胃にためて消化します。

胃の中で胃酸が出て、食べ物をドロドロにしてから腸に送る——というのが一般的な流れです。

でも、サンマやイワシ、ニシンなどの一部の魚は、この“胃”という器官を持っていません。

彼らの体の中では、口から食べたものが食道を通って、そのまま腸に直行!

そのため、食べ物が体内にとどまる時間がとても短いのです。

● どうして胃がなくなったの?

胃でためて消化するよりも、すぐに取り込んで排出する方が効率的。

さらに、胃酸を出すには多くのエネルギーが必要です。

そのため、長い進化の中で「胃を持たなくても生きていける魚」は、エネルギー効率の良い“胃なしスタイル”へと進化していったと考えられています。

● どんな魚が無胃魚なの?

- サンマ: 秋の味覚でおなじみ。胃がなく、消化がとても速い。

- イワシ・ニシン: プランクトンを食べる魚で、群れで泳ぐタイプ。

- ムロアジ・ギンガメアジ: 一部のアジ類では胃が退化している。

- コイ・フナなどの淡水魚: 雑食で、やはり胃を持たない種類がいる。

こうして見ると、「小さくて、よく泳ぐ魚」に多いことが分かります。

彼らは効率よくエネルギーを取り入れるために、“胃なしスタイル”を選んだのですね。

サンマの体のしくみと“胃がない”消化のひみつ

サンマの体を外から見ると、ほっそりしていてスリムですよね。

実はその見た目のとおり、体の中もとてもシンプル。

口から食道を通って、そのまま腸につながっている一直線の構造をしています。

これが「胃がない=無胃魚」という特徴そのものです。

● サンマの消化ルートをたどってみよう

- 口: 小さな歯でプランクトンをかみくだきます。

- 食道: 細く長い管をすばやく通過。

- 腸: 栄養を吸収し、不要なものを排出。

普通の魚なら「口 → 食道 → 胃 → 腸」ですが、サンマは「口 → 食道 → 腸」。

このシンプルな構造が、驚くほど速い消化を可能にしています。

● 胃がないことのメリット

- 体を軽く保てる: 胃を持たないことで、内容物をためず常に軽い体を維持できます。泳ぎ続けるサンマにとって、これは大きなエネルギー節約です。

- 効率よくエネルギーを使える: 食べたらすぐ消化。満腹で動けない時間がないため、24時間泳ぎながらエサを取り続けられます。

● 胃をなくした進化の不思議

近年の遺伝子研究では、無胃魚の多くが「胃酸を出すための遺伝子」を失っていることがわかっています。

たとえば、胃酸をつくるペプシノーゲンという酵素の遺伝子が働かなくなっているのです。

つまり、サンマたちは胃を使わなくても生きられるように、体の仕組みそのものを変えてきたのですね。

● 胃がないのに、どうやって消化しているの?

サンマは腸のはたらきを強化することで、胃の役割を補っています。

- 腸腺: 腸の壁にある器官で、消化酵素を出して食べ物を分解。

- 表面積アップ: 腸の内側がヒダ状で、短時間で効率よく栄養を吸収。

胃の代わりに、腸の中で消化を進めていると考えるとイメージしやすいでしょう。

● だからサンマは「内臓ごと食べてもおいしい」

食べたものが体内に長く残らない構造のため、内臓がきれいになりやすく、臭みが少ないのです。

ただし、サンマは体に脂と水分が多く、鮮度が落ちやすい魚でもあります。購入後はできるだけ早く調理しましょう。

夜のサンマ漁と“内臓までおいしい”もう一つの理由

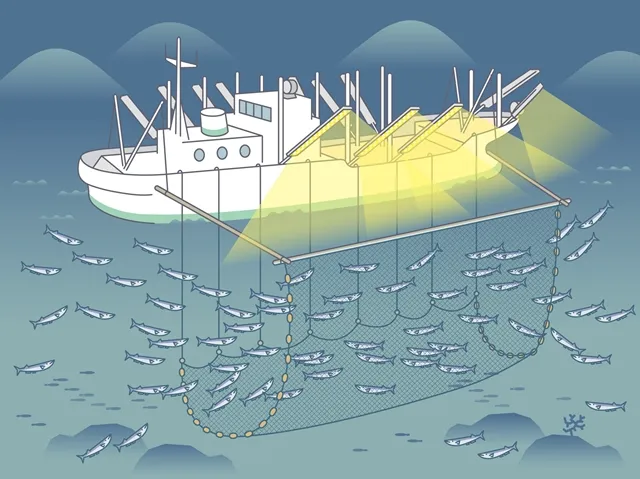

● 夜に光へ集まる習性

秋の夜、海でまぶしく光る漁船の灯り。あれはサンマを集める集魚灯(しゅうぎょとう)です。

サンマは光に引き寄せられる性質があり、漁師さんはこの習性を利用して夜に群れを一気に捕るのです。

● 夜のサンマは空腹状態

サンマは日中にプランクトンを食べ、夜はあまりエサを取りません。

そのため夜に漁をすると、胃や腸がほとんど空の状態でとれるのです。

だからこそ、内臓まで食べても臭みが少なく、うま味がしっかり感じられるのです。

● 鮮度を保つ漁の工夫

夜にとられたサンマは、すぐに氷蔵(ひょうぞう)で冷やされます。

10℃を超えると脂が急速に酸化して味が落ちるため、船の上で氷水に入れて鮮度を保ちます。

「夜にとる」+「すぐ冷やす」という仕組みで、サンマは内臓まで新鮮なまま運ばれてくるのです。

サンマの“ワタ”がおいしい理由:苦味とうま味の科学

● 苦味の正体は胆汁と肝臓

サンマのワタには、肝臓・胆のう・腸などが含まれています。

中でも胆汁(たんじゅう)は脂肪を消化する液体で、特有のほろ苦さがあります。

ワタの苦味は、この胆汁と肝臓の風味が合わさったものなんです。

● うま味の正体はアミノ酸

サンマの内臓には、うま味成分であるアミノ酸や核酸が豊富です。

- イノシン酸(IMP): 魚や肉のうま味の主成分。

- グルタミン酸: 昆布にも含まれるうま味成分。

- タウリン: 体の代謝を助けるアミノ酸の一種。

これらが合わさることで、「苦味の奥にうま味がある」という深い味わいになります。

● 焼くとさらにおいしくなる理由

焼くとメイラード反応が起こり、たんぱく質と糖が反応して香ばしい香りを生みます。

これはパンの焼き色や焼き肉の香りと同じ現象。

この反応によってワタの苦味がまろやかになり、香りとコクが引き立つのです。

まとめ:サンマが丸ごと食べられるのは“体のしくみと自然のタイミング”のおかげ

ここまで見てきたように、サンマが丸ごと食べられるのは次の3つの条件がそろっているからです。

- 胃がない: 食べたものがすぐ腸へ送られ、体内に残りにくい。

- 夜の漁: サンマの胃や腸が空の状態でとれる。

- 鮮度保持: 捕獲後すぐ冷やされるため、内臓まで新鮮。

サンマの内臓(ワタ)のほろ苦さは胆汁や肝臓の働きによるもの。

そこにアミノ酸やイノシン酸などのうま味成分が加わり、深みのある味わいを作り出します。

夜の海に光を見て集まるサンマ。その習性と「胃がない」体のつくりが重なって、秋の味覚が生まれています。

身近な食べものの中にも、こんなふうに“理科のふしぎ”が隠れているんですね。