円筒形の紙を上から押しつぶすと、表面に不思議な“ひし形模様”が現れます。

じつはこれ、偶然できたシワではなく、物理の法則が生み出した「ダーラフォールド」と呼ばれる折れ構造です。

紙が伸びずに力を逃がそうとすると、自然に折れ線を作ってエネルギーを分散します。

身近な現象の中に、自然がつくる折り紙のような仕組みが隠れているのです。

この記事では、ダーラフォールドがどんな力のしくみで生まれるのか、そしてなぜあんなきれいな模様になるのかをやさしく見ていきます。

読むうちに、きっと「つぶれた筒の中にも、ちゃんと法則があるんだ」と感じてもらえると思います。

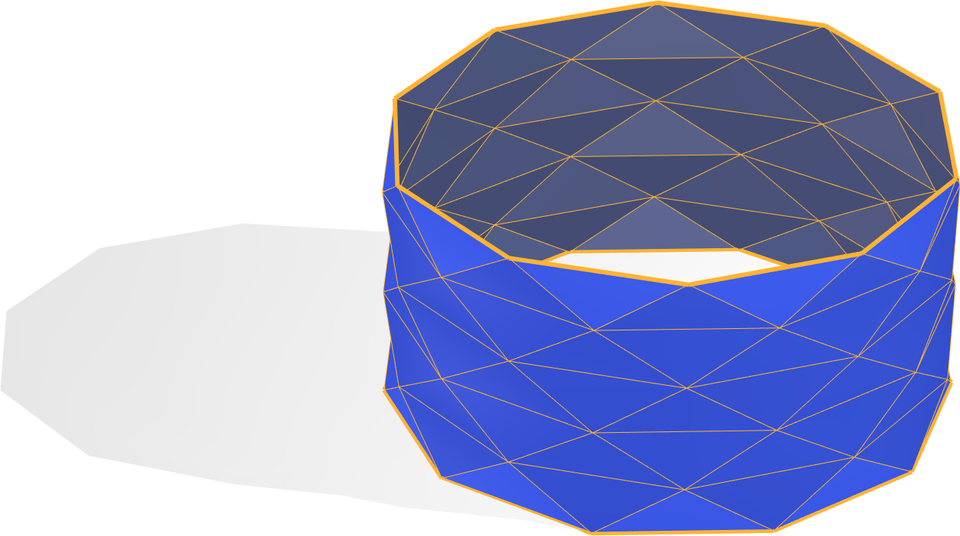

第1章:ダーラフォールドとは?

By Mangledorf – Own work, CC BY-SA 4.0, Link

身近なところにある不思議な折れ模様

円筒形の紙を押しつぶすと現れる、ひし形の折れ目。

実はこれ、偶然ではなく「ダーラフォールド」と呼ばれる折れ構造です。

紙は引っぱるよりも「曲げる」ほうが得意な素材なので、強い力が加わると、面全体がつぶれる代わりに折れ線を作ってバランスを取ります。

こうして現れる模様は、まるで自然が折り紙をしたような形です。

「座屈(ざくつ)」という現象

ダーラフォールドは、物理の世界でいう「座屈(ざくつ)」と呼ばれる現象の中で起こります。

「座屈(ざくつ)」とは、まっすぐなものが力を受けたとき、ある瞬間に“パタン”と別の形に変わってしまうこと。

たとえばストローを押すと、ある角度でクニャッと曲がりますよね。

それと同じように、円筒の紙も力を受けると、形を保てなくなって折れ目が生まれるのです。

- ストローの例:主に「柱の座屈」(軸が曲がる)

- ダーラフォールドの例:「円筒シェルの座屈」(筒の壁にひだができる)

科学とアートのあいだに生まれる形

ダーラフォールドで見られるひし形の模様は、「ヨシムラ・パターン」と呼ばれることもあります。

建築の軽い構造や宇宙工学の研究などでも、この折れ構造が応用されています。

身近な紙の中にも、力の流れと美しい形が同時に現れる瞬間があります。

それがダーラフォールドなのです。

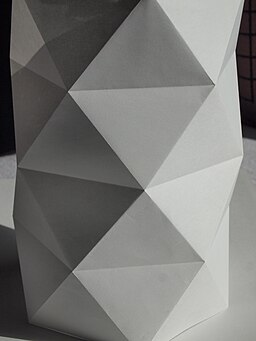

第2章:なぜひし形になるのか?

MetaNest, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, ウィキメディア・コモンズ経由で

力を逃がすための折れ線

円筒の紙を上から押すと、上と下から同時に力がかかります。

もしこの紙がゴムのように伸び縮みできるなら、そのままつぶれて終わりです。

でも、紙はほとんど伸びません。だから力を受けると、面のどこかを曲げて逃がすしかないのです。

その結果、表面にできるのが、ダーラフォールド特有の折れ線=ひし形パターンです。

紙は「つぶされる」のではなく、「曲がって守る」ことで力のバランスを取っているのです。

自然が選ぶ“いちばん楽な形”

押されて変形した紙は、なるべく小さいエネルギーで形を変えようとします。

曲げるときのエネルギーと、押されるときのエネルギー。この二つが釣り合ったところで、紙は一番安定した形を選びます。

それが、山と谷が交互に並ぶひし形の連続模様です。

ここで出てくる「エネルギー」とは、力を加えたときに紙の中にたまる“がんばり”のようなものです。

たとえば、定規をグッと曲げると、手を離したときに「ピンッ」と戻りますよね。あれは、曲げたときに定規の中にエネルギーがたまっていたからです。

ダーラフォールドでも同じで、紙は無理をしないようにいちばんラクな形を探して曲がっていきます。

物理では、この“がんばりの合計”が一番小さい形を自然が選ぶと考えられています。

$$U = U_\text{bend} + U_\text{compress}$$

- \(U_\text{bend}\):曲げるときにたまるエネルギー

- \(U_\text{compress}\):押しつぶされてたまる(または解放される)エネルギー

この合計 \(U\) が最も小さいとき、紙はちょうど「無理せず形を変えられる姿」に落ち着きます。

ダーラフォールドのひし形は、そんな自然が選んだ“いちばん楽な形”なのです。

ひし形が斜めになる理由

ダーラフォールドの折れ目をよく見ると、四角というより少し斜めに傾いたひし形になっています。

これは、押される力の方向と紙の抵抗の向きがずれているためです。

筒の太さや紙の厚みが違えば、その角度も変わりますが、多くの場合は45〜60度の範囲に収まります。

この角度のバランスによって、広げたときに星形や花びらのような模様が現れることもあります。

自然界にも見られる“折れの知恵”

力を逃がすために折れ線を作る――このしくみはダーラフォールドだけのものではありません。

たとえば、葉っぱの葉脈、貝殻の波模様、地面のひび割れ。

どれも「壊れずに力を分散する」ための自然の工夫です。

ダーラフォールドは、「壊れずに力を分散する」ための自然の工夫を紙の上で再現した形と言えるでしょう。

次は、この現象を実際に観察する方法と、研究やものづくりの世界での応用例を紹介します。

第3章:ダーラフォールドを観察してみよう(実験・応用例)

まずはやってみよう

トイレットペーパーの芯を使って、ダーラフォールドを実際に観察してみましょう。

コピー用紙を丸めて筒を作ってもかまいません。直径3〜5センチくらいが扱いやすいサイズです。

準備ができたら、両手で上からゆっくり押してみます。

いきなり力をかけるのではなく、少しずつ均等に押すのがポイントです。

観察するときは、次の3点を意識してみましょう。

- 折れ線がどの向きに現れているか

- 斜めの線がどこで交わっているか

- 折れ線の間に“ひし形”が見えるか

筒を少し回してみると、線が交差して、まるで網目のような模様を作っています。

これがダーラフォールドの折れパターンです。

もし見えにくければ、色ペンで線をなぞってみましょう。

コピー用紙では線がしっかり残りますが、ティッシュなど柔らかい紙では時間がたつと少し戻ることがあります。

紙の種類による違いも、ぜひ比べてみてください。

観察してみよう

折れ線をよく見ると、全部が同じ形ではないことに気づきます。

真ん中の方は細かく、端の方は少しゆるやかです。

力のかけ方によって、折れ線の数や角度も変わります。

たとえば

- 強く押す → 折れ線が細かく増える

- 弱く押す → 折れ線が少なく、ゆるやかになる

筒の形を保ちながら、どの部分に力が集まっているのかを想像してみると、紙の“考え方”が見えてくるようです。

観察したことをノートにまとめて、自分だけの“折れ構造ノート”を作ってみましょう。

角度を測ってみよう

次は、できたひし形の角度を測ってみましょう。

分度器で折れ線の鋭い角をいくつか測り、平均を出してみます。

多くの場合、45度から60度くらいの範囲におさまります。

- 細い筒 → 模様が細かく、角度が少し小さめ

- 太い筒 → 模様が大きく、角度が少し広め

角度の違いを比べてみると、筒の太さと模様の関係がよく分かります。

うまくいかないときは

もしきれいな折れ線ができない場合は、押す力が偏っているか、紙がやわらかすぎるのかもしれません。

- 押すときはゆっくり・均等に・少しずつ

- コピー用紙を二重にすると、ほどよい硬さになり、線がはっきり出やすくなります

ちょっとした調整で、模様がぐんときれいになります。

身のまわりにあるダーラフォールド

ダーラフォールドのように「力を逃がす折れ構造」は、私たちの身のまわりにもたくさんあります。

たとえば、クラフト紙の小さなしわ、段ボールの波構造、車のボディのへこみ、建物の折れ屋根や紙コップの筋などです。

そして、実はジュースのアルミ缶にも似た仕組みが使われています。

日本の容器メーカー・東洋製罐株式会社が開発した「ダイヤカット缶」は、円筒の側面に吉村パターン(ダーラフォールドに近いひし形構造)を取り入れたものです。

この形にすることで、缶の側面がへこみにくくなり、薄くても強度を保てるようになります。

同じ強さを保ちながら材料を減らせるため、環境にも優しい設計です。

身近な飲み物の缶にも、こうした「力の流れを利用した形づくり」が生かされていると考えると、ちょっと身近なものの見方が変わりますね。

第4章:まとめ 自然が教えてくれる“形の知恵”

ダーラフォールドは、紙をつぶしたときに偶然できる模様のように見えますが、実は自然の中にある法則が生み出した形です。

紙は押されると、力を逃がすために折れ線をつくり、「いちばん楽な形」を自分で選びます。

この“力と形のバランス”こそが、ダーラフォールドの正体です。

この現象を通して分かるのは、自然はいつも無駄のない方法を選んでいるということです。

紙だけでなく、葉っぱの折れや地面のひび割れ、貝殻のカーブなども同じしくみで形づくられています。

どれも、力がかかったときに、いちばん安定する形をつくっているのです。

ダーラフォールドはその仕組みを、小さな紙の筒の中で見ることができる“自然の実験室”と言えます。

- ダーラフォールドは「力が逃げるときに生まれる折れ構造」である

- 紙が自分で「いちばん楽な形」を選んで折れている

- この構造は自然界や身のまわりの設計にも生かされている

- アルミ缶や建物などにも応用されている例がある

紙のシワやへこみは、ただの「つぶれ」ではなく、力の流れが形になったものです。

そう考えると、身のまわりの形が少しちがって見えてきますね。

補足:ダーラフォールドと吉村パターンの関係

ダーラフォールド(D-fold)と吉村パターン(Yoshimura pattern)は、どちらも円筒を押しつぶしたときに現れるひし形の折れ模様を説明する言葉です。

見た目はよく似ていますが、扱われ方に少し違いがあります。

ダーラフォールドとは

筒状の紙や金属を上から押すと、材料がほとんど伸びないため、力を逃がすように自然に折れ線が現れます。

設計しなくても自発的にできる、自然発生型の折れ構造として注目されてきました。

吉村パターンとは

薄い円筒殻を軸方向に圧縮したときに生じる規則的なひし形の座屈形を、工学的に定義し数式で扱える形に整理したモデルです。

研究や設計の場で用いられます。

どう違い、どう関係するか

- 立場の違い:ダーラフォールドは現象の呼び名、吉村パターンはその現象を表す理論モデル。

- つながり:自然に現れる折れ(ダーラフォールド)を、吉村パターンとして数理的に説明したり、設計に応用したりできる。

同じひし形模様でも、「現象」として見るか、「設計技術」として扱うかで意味合いが変わります。