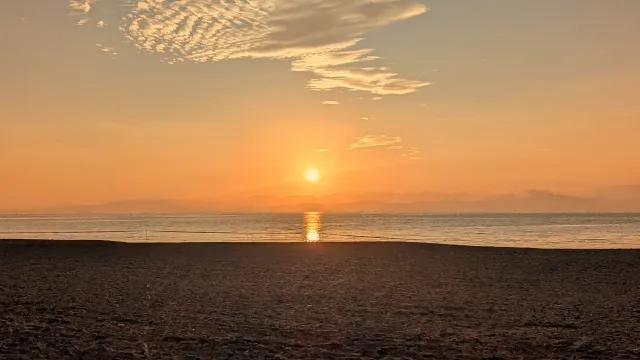

夕暮れに吹く涼しい風や、夜にそよぐ静かな風は、昔から多くの人に親しまれてきました。

実はこうした風には、大地や海の温度の変化、季節ごとの気候のリズムといった科学的な理由があります。

そして文学の中では、「夕風」「夕凪」「夕東風」「夕下風」「夜風」といった言葉が登場し、情景や心の動きを豊かに表してきました。

この記事では、「日の沈んだ時間帯に吹く風」をテーマに、科学のしくみと文学的な表現をやさしくひもといていきます。

『日の沈んだ時間帯に吹く風』の種類

日の沈むころから夜にかけての風には、いくつかの呼び名があります。

それぞれの言葉は、感じられる時間帯や場所の特徴を表しており、文学の中では季語としても使われてきました。

ここでは代表的なものを紹介します。

夕風(ゆうかぜ)

「夕風」とは、夕暮れに吹く涼やかな風のことです。

日中に熱せられた大地や建物が夕方になると冷え始め、その温度差によって生じる風が、心地よい涼しさを運んできます。

俳句では夏の季語として親しまれ、夕暮れの静けさや一日の終わりを象徴する表現としてよく登場します。

夕凪(ゆうなぎ)

「夕凪」とは、海辺で夕方に一時的に風が止む現象を指します。

昼間は海から陸へと吹く海風が優勢ですが、日没後は陸が急速に冷え、陸から海へと吹く陸風に切り替わります。

その入れ替わりの瞬間に風が弱まり、波一つ立たない静かな状態になるのです。

俳句では夏の季語とされ、海辺の夕暮れの穏やかさや、もの寂しい情景を表現する言葉としてよく使われます。

実際に港町などで体験すると、まるで時間が止まったかのような不思議な静けさを感じられます。

夕東風(ゆうごち)

「夕東風(ゆうごち)」とは、夕方に東から吹いてくる風のことです。

俳句の世界では春の季語として用いられ、季節の移ろいや夕暮れの趣を伝える言葉として親しまれています。

この表現は、風向きを指すだけでなく、東の空から差す夕方の光や、その時の情景全体を含んで描かれることが多いです。

たとえば隅田川を詠んだ俳句では、川面を渡る夕東風が、暮れゆく江戸の町を象徴的に映し出しています。

夕下風(ゆうしたかぜ)

「夕下風(ゆうしたかぜ)」は、古典和歌に登場する表現です。

西行の歌「夏山の夕下風の涼しさに楢の木陰の立たま憂きかな」に見られるように、夕暮れ時に木陰を吹き抜ける涼しい風を指しています。

この言葉は気象学的な専門用語ではなく、文学的な表現として伝わったものです。

木立の間を通るやわらかな風に、立ち去りがたい涼しさや安らぎを感じた心情を表したものと考えられます。

現代ではあまり使われない言葉ですが、和歌や俳句の中では、自然と人の心の結びつきを映す貴重な表現として読むことができます。

夜風(よかぜ)

「夜風(よかぜ)」は、日が沈んで夜の時間帯に吹く風を指す一般的な言葉です。

夕風が日没前後の限られた時間の風を表すのに対して、夜風はもう少し広い時間帯を含みます。

文学の世界では、夜風は秋の季語とされ、夏の名残を感じさせながらも、ひんやりとした空気に季節の移ろいを映す表現として使われてきました。

また現代でも「夜風にあたる」という表現があるように、日常的に親しまれています。

夜風は科学的には、昼間に熱せられた地面や建物が冷え、空気が静まりかえる中で生まれる風です。

その静けさと涼しさは、夕方から続く自然のリズムを体感させてくれます。

「日が沈んだ後に吹く風」の科学的な背景

気温の変化と風のしくみ

太陽が沈むと、地面や建物はどんどん冷えていきます。

この冷え方を「放射冷却(ほうしゃれいきゃく)」と呼びます。

冷えた地面に触れている空気も一緒に冷えて重くなり、周りの空気との間に差が生まれて気圧差ができ、風が動き出します。

これが夕方や夜に感じる涼しい風の正体です。

ふつうは夜になると風は弱まりますが、場所によっては山や谷に冷たい空気が流れ下りて「山風(やまかぜ)」が起こり、風が強く感じられることもあります。

地形との関係

日本は山や谷が多いので、夕方から夜にかけての風も地形によって変わります。

山や谷が冷えると、冷たい空気が下に流れ込み、独特の風が生まれます。

こうした現象が和歌に出てくる「夕下風(ゆうしたかぜ)」のイメージにつながったと考えられます。

また、海の近くでは昼間は海から陸に風が吹き、夜になると陸から海に風が変わります。

これを「海風(かいふう)」「陸風(りくふう)」と呼びます。

その切り替わりのときに風が止まる現象が「夕凪(ゆうなぎ)」です。

季節との関係

夏は昼間に地面がとても熱くなるので、夕方に一気に冷え、夕風や夜風が特に涼しく感じられます。

逆に冬は、大陸から吹き込む「季節風(きせつふう)」の影響を受けやすく、夕方や夜でも強めの風が吹くことがあります。

このように、夕風や夜風は「放射冷却」「地形」「季節風」といった自然の仕組みが組み合わさって生まれる、身近でありながら奥深い気象現象なのです。

文学に描かれた「夕風」「夕凪」「夜風」

昔から日本の歌や俳句には、夕方や夜に吹く風がよく登場します。風の名前ごとに季語になっていて、読むだけでその時の景色や気持ちが浮かんできます。ここではいくつかの例を見てみましょう。

夕風(ゆうかぜ)

夕方に吹く涼しい風のこと。俳句では夏の季語で、しずかな時間や一日の終わりを感じさせます。

バラの花が夕風にゆれる様子から、夏の夕方の爽やかさが伝わってきます。

夕凪(ゆうなぎ)

海辺で夕方に一時的に風が止まる現象。俳句では晩夏の季語で、港町のしずけさを表すのにぴったりです。

海までも眠っているように感じられる静けさが伝わります。

夕東風(ゆうごち)

夕方に東から吹く風。俳句では春の季語で、川や町の景色と合わせて詠まれることが多いです。

東からの風と川の風景が重なり、江戸の夕暮れが浮かびます。

夕下風(ゆうしたかぜ)

夕方に木陰を吹き抜ける涼しい風を表した言葉。和歌に出てきます。

気持ちよい涼しさに、木陰から立ち去るのが惜しいと歌っています。

夜風(よかぜ)

日が沈んだ後、夜に吹く風のこと。俳句では秋の季語としても使われます。ひんやりした空気に季節の移ろいを感じさせます。

夜風が草の香りを運んでくる情景が、目の前に広がるようです。

まとめ

夕方から夜にかけて吹く風には、「夕風」「夕凪」「夕東風」「夕下風」「夜風」といった名前があります。それぞれの言葉には、その時間の空気や気持ちまで込められてきました。

科学の目で見ると、地面の冷え方や山や谷の形、海と陸の温度の違いなどが風を生み出しています。でも文学の世界では、それが季語や詩になって、季節の移ろいや人の心を表す言葉になってきたのです。

ふだん何気なく感じている夕方や夜の風も、そんな背景を知るとちょっと特別に思えてきませんか?

次に夕風や夜風にふれたときは、自然と昔の人の感性がつながる瞬間かもしれませんね。